- +1

囿于文学与黑暗的爱情,是一段重叠人生,也是一段诗歌史

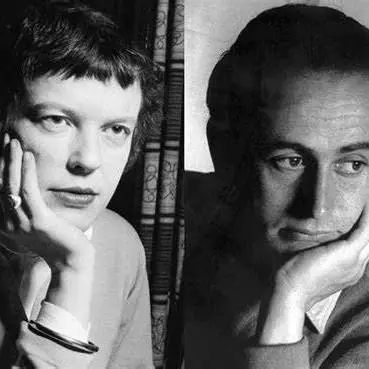

保罗·策兰与英格博格·巴赫曼是二战后德国极具影响力的两位诗人,他们识于微时,秘密相恋,以诗竞赛,他们在公众眼皮底下秘密对话,在各自的作品中留下了亲密的痕迹。这段秘密恋爱在两人去世很久后才从他们的通信中被知悉。

他们彼此需要,却无法生活在一起,黑暗始终笼罩在策兰–巴赫曼的关系之上,不仅因为两人的交往细节随着时间流逝而永远尘封,更因为大屠杀之恶在两人的生命中遮天蔽日,切断了幸福的可能性,暂时刺穿这片黑暗的,是他们在文学世界中锻造的光刃,以及他们爱情的焰火。

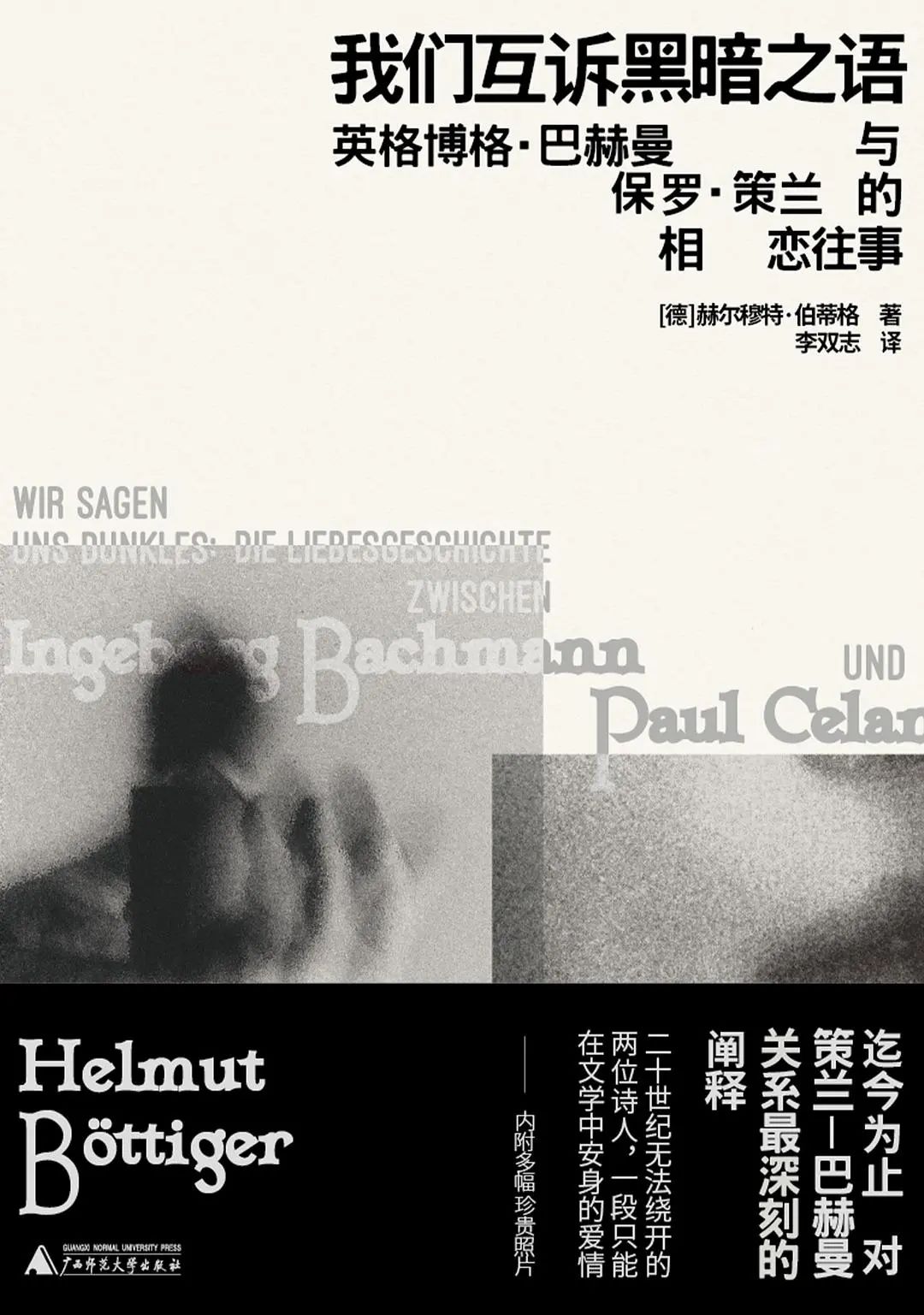

战后文学专家赫尔穆特·伯蒂格避免用传言、想象、暗示来填补传记空白,相反,他极具洞见地分析策兰与巴赫曼的往来书信、解读诗歌语义,对两人的生平及作品进行了密集解读和深刻探索,在他们的诗意空间中寻找线索。这种将传主经历和文学分析并置的书写方式,重建了策兰–巴赫曼的命运关系,深刻描绘了两人的重叠人生,再诉他们的“黑暗之语”,借二人的相遇相弃、文学互文、诗意存在,构筑一部双重传记,还原一段文学史,乃至一段创伤史,不仅揭开了二人关系的复杂性,也展示了战后文学界的面貌。

《我们互诉黑暗之语》

作者: [德]赫尔穆特·伯蒂格

译者: 李双志

新民说·广西师大出版社

城市公园里的泡桐树

1948年春,维也纳

选读

1948年春天的维也纳是一部黑白电影。汽车头灯惶惶不安地探寻一排排沿街房屋。四个占领国各立一方。不同的世界就在这座城市中交啮:特务的维也纳、政治犯和经济犯的维也纳、商界大鳄和投机小鬼的维也纳。繁杂情势幽深莫测。来自世界各地而背景不明的各色人物汇聚在此。看来唯一可确定的是,他们都各有所求。维也纳是一座由废墟残垣组成的城,此间的人如幽灵闪动。一个特殊的去处是所谓的“国际区”,中央东区,因为占领国轮流执掌这个区的市政管理。转过一个街角,肯定就会见到有人身着灰色大衣立在那儿。这是奥森·韦尔斯出演的电影《第三人》中的维也纳。

维也纳

许多人经历了第二次世界大战、大屠杀和流亡之后,落脚于此。他们大多是犹太人。其他人称他们为“流离失所之人”。来自前哈布斯堡帝国最东端的泽诺维茨的保罗·策兰也是其中一位。他在维也纳遇到了英格博格·巴赫曼,巴赫曼是被另一种无家可归驱逐到了此处。1948年5月,她不到二十二岁,保罗·策兰二十七岁,他们还远不是20世纪七八十年代在德语教科书和大学讨论课上随处可见的那一对与之同名的神话人物。英格博格·巴赫曼和保罗·策兰此刻在文坛上还寂寂无名。他们在维也纳仅仅共度了六个星期,策兰在6月底已经动身前往巴黎,那将是他未来的长居之地。但这六个星期是两人感情关系的神秘核心,是他们的私人神话,是日后不计其数的附会传闻的源头。

关于这六个星期的共处,我们一无所知。这是文学史的一段渺茫前世,是无法准确勾勒出来的一段情事。两人在这之后才开始的通信,展示了两人之间充满张力,偶有急剧冲突的情感起伏。对早先的这六个星期,信中会在回顾过往之际稍作影射,就仿佛那是个秘密。巴赫曼有一次写道,她记得他们在维也纳的城市公园里有过多次约会,这个公园在她位于贝娅特丽克丝巷的寓所附近:“我将来走进这座城市公园,必定会不由自主地想到它可以是整个世界,必定会不由自主地变回当初那条小鱼。”几乎十年之后,巴赫曼笔下还出现了维也纳城市公园中的那座桥,作为一种象征:“我们曾站在那桥上,如中魔咒”。

英格博格·巴赫曼

在这个城市公园中有种景物,不仅是在匆匆一瞥间可供人悦目而已:这便是泡桐树。策兰因为自己名字的缘故,自然而然地将它们与自己相连。巴赫曼在策兰逝世后创作的小说《马利纳》中写到了一个梦,做梦人在经历了一个惊心动魄的故事之后重回旧日:“安静下来吧,想想城市公园,想想那树叶,想想维也纳里的花园,想想我们的树,泡桐正开着花儿。我立即就平静了下来,因为我们两人有过同样的经历。”

当年的城市公园,1948年5、6月间的城市公园,如何就成了他们的“整个世界”?他们日后比在当时当地更好地对那一切做出了解释,当时许多情况都还不那么确定,都还包含更多矛盾,都还更有游戏的意味。英格博格·巴赫曼在1948年5月17日给自己父母写了一封信,信里那轻松的,甚而完全可说轻佻的口吻让人惊讶:“昨天还不停歇地拜访了勒克尔博士、伊尔莎·艾兴格尔2、埃德加·热内(超现实主义画家),气氛非常好,我还见着了著名诗人保罗·策兰,看了好几眼。”三天后,她又给父母写道:“今天发生了点事儿。我前天晚上在画家热内家和魏格尔一同认识了非常有魅力的超现实主义诗人保罗·策兰,他神奇地爱上了我。这给我这枯燥的劳苦生活增添了滋味。可惜他一个月以后就要去巴黎了。我的房间如今成了一片罂粟地,因为他喜欢将这种花儿大把大把地撒到我头顶。”

这片罂粟地不是单纯的装饰。罂粟代表了一切可能的遗忘类型,是策兰的一个核心主题。它出现在他第一部正式出版的诗集的标题里,这便是1952年面世的《罂粟与记忆》。而1948年在维也纳写成的《花冠》一诗中,也有“我们爱对方如罂粟与记忆”这样的诗句。这首诗显然和英格博格·巴赫曼有关联,但也留有一些阐释空间。《罂粟与记忆》——这是对立物的统一,其中必然也包含了英格博格·巴赫曼和保罗·策兰之间的对立。

泡桐树

英格博格·巴赫曼在战争结束后最初那段混乱岁月里,走出了克拉根福的狭小天地,途经因斯布鲁克和格拉茨,抵达大都市维也纳以完成大学学业。奥地利的这座首都从一开始就是她的目标,它提供了她很早就开始向往的广阔的精神世界:她早年的创作尝试——仅有部分传世——无处不在表露这一向往。在文学上,维也纳预示着豁然开放,尤其对于一个恰恰在战争结束时毕业的女中学生来说。不过,英格博格·巴赫曼只选择了德语语言文学专业为自己的辅修,同心理学专业一起修读。她早先还是将写诗当作了一件极其私密之事。从1946年至1947年维也纳的冬季学期开始,她的主专业改为了哲学。这个专业激起了她对各式各样的问题的探索兴趣。对她而言最重要的教授首先是研究神学出身的阿洛伊斯·登普夫,她也对马丁·海德格尔的存在哲学感兴趣。此外她四处找机会,要进入维也纳文学界。1948年5月她已出入颇有名气的“超现实主义画家”埃德加·热内家中,这说明她很快便得偿所愿了。在这个时期的照片上,她看上去非常自信,不怎么像是乡镇出来的羞怯女孩,而像一个清楚自己想要什么的女生。第一眼看去她并没有那种世人一致认可的美貌,不是仅凭长相就会立刻引人注目。但是她有自己引以为傲的牙齿:它们总是皓洁光亮。英格博格·巴赫曼身上有种特别之处,尤能从她眼睛中感受到。她也意识到了这一点,许多认识她的人也都记得。她在后来的日子里也常常放弃戴她那副高屈光度的眼镜。

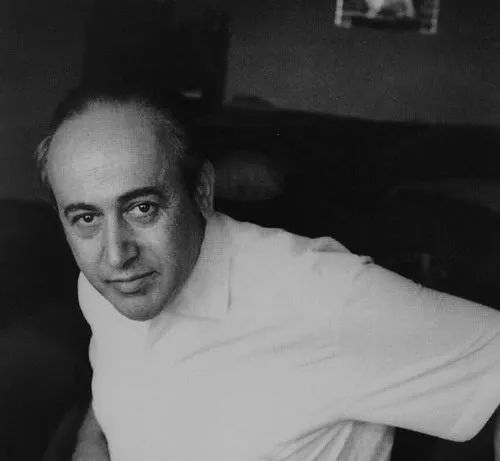

保罗·策兰

保罗·策兰奔赴维也纳之路与巴赫曼的截然不同,后者在城中本就有亲戚。策兰的父母在乌克兰的囚犯营中遇害。在他的故乡之城泽诺维茨划归苏联且不知何日是止尽之际,他一路奔走到了罗马尼亚首都布加勒斯特。而当布加勒斯特也被斯大林主义所笼罩的时候,他就努力往维也纳来了。前往奥地利首都的徒步跋涉要持续好几个星期,而且一路都有生命危险。许多和他在同一时刻试图逃亡的罗马尼亚犹太人都在匈牙利的边境上被捕或被枪毙。策兰设法与匈牙利的逃亡救助者取得了联系,花钱请他们带他去布达佩斯。1947年12月17日,他终于抵达维也纳,成为从欧洲各地窜逃来的无数人中的一个。策兰先在阿尔茨贝格大街上的一个营地里待了几天,然后才落脚在市政厅巷里的波尔旅馆。

那几个星期里的策兰,出现在他的朋友米洛·多尔和赖因哈德·费德曼1954年写的一部侦探小说里。尽管这本名为《国际区》的小说本质上是虚构的,但是就当时氛围而言,它还是一部重要的记录。两位作者写故事的手法非常写实,他们尤其信赖自己的亲眼所见。在各色弗雷迪、库巴列夫和科斯托夫之间,在走私贩和罪犯之间,出现了一个名为彼得·马尔古的人物,他的原型显而易见:“彼得·马尔古,难民、记者兼诗人,怅然若失地游荡在黄昏时分的环城大道上。在这个时间段,上千职员、小售货员和速记员都离开了自己的办公室和商店。街上满是匆匆飘过的夏日裙子、叽叽喳喳的闲聊、一阵阵笑声和吱嘎作响的鞋子。放了学的孩子们的欢乐如轻烟飘荡在人行道上。这是炎热的一天过后复兴的生活。这种生活却与彼得·马尔古无关。他饥肠辘辘,陷入绝望。他冒着生命危险,从罗马尼亚一路逃难来时,身上偷偷携带的最后一笔美金,三天前已经用光了。自那以后他在自己栖居的旅馆就只吃过早饭。但是明天他必须付房费了。”

塞尔维亚人米洛·多尔和策兰因为有共同的东欧及斯拉夫出身而建立了联系,他对彼得·马尔古,这个从罗马尼亚流亡至此,和策兰极其相似的男人的描写,出自友人的视角——它描述了一个诗人,与世疏离地出现在走私贩和投机商中间、必须突围前行。在这段岁月里世事繁杂交会,形势参差错落,人物生平平添一份未可预料的活动能量。策兰的经验与英格博格·巴赫曼的经验几乎无所关联。

奥地利导演鲁特·贝克曼根据策兰与巴赫曼的往来书信拍摄了纪录片《沉梦与爱》

尽管如此,令人吃惊的是,策兰在维也纳的文学圈里是如此快地立稳了脚跟。英格博格·巴赫曼在与他初次相见后将他称为“著名诗人”,足可见出,这位从遥远的泽诺维茨来到维也纳的异乡客策兰在他人眼中是何形象。带着布加勒斯特的德语文学泰斗阿尔弗雷德·马尔古-施佩贝尔对他的推荐,他到维也纳之后便于1947年12月找到了《计划》杂志的编辑部,歌剧院环道19号二楼。这份先锋派杂志的编辑,奥托·巴西尔很快就决定在1948年的1月号上刊登策兰的十七首诗。策兰才刚抵达维也纳,就已经在当地公众面前有了一次让他声名鹊起的亮相。《计划》的编辑部楼下就是阿加顿画廊,策兰在那里结识了超现实主义画家埃德加·热内。策兰在抒情诗上的梦幻与肃穆,以及他整个人的气质都引发了关注。在米洛·多尔和赖因哈德,费德曼的小说中,彼得,马尔古这个人物出场时就有着明显的策兰痕迹:“彼得,马尔古悠闲地往后倚着,双眼半闭。这是他从孩提时代就养成的习惯偏好之一,隔着眼睫毛去看他乐于观赏之物。而这就意味着给现实加上一个梦幻的视角。”

新媒体编辑:李凌俊

图片来源:资料图

原标题:《囿于文学与黑暗的爱情,是一段重叠人生,也是一段诗歌史 | 此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

扫码下载澎湃新闻客户端

Android版

iPhone版

iPad版

- 澎湃新闻微博

- 澎湃新闻公众号

- 澎湃新闻抖音号

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

沪ICP备14003370号

沪公网安备31010602000299号

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司